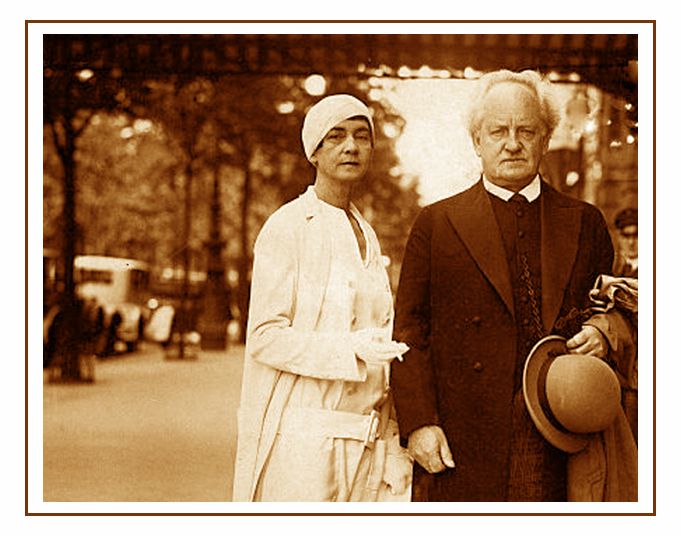

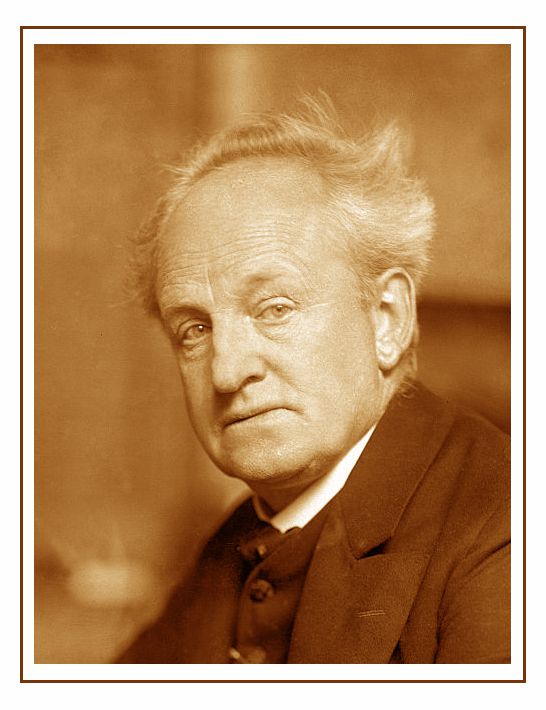

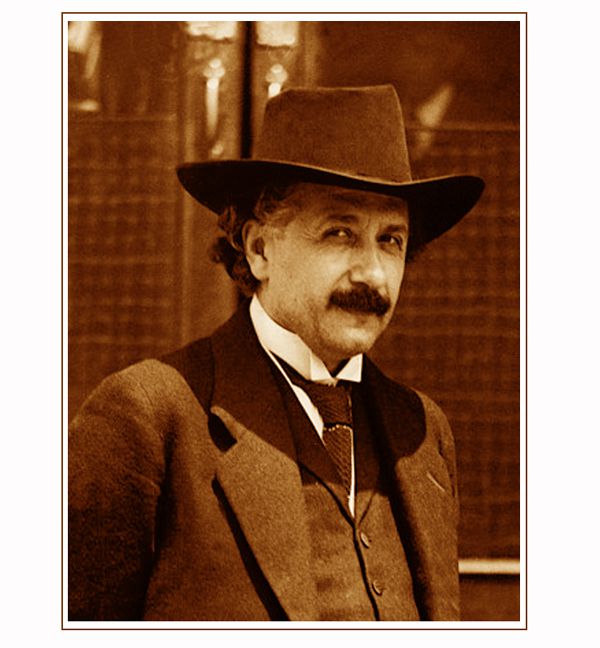

Samuel Fischer fut sans conteste le plus prestigieux éditeur berlinois de son époque. À l’aube de la Grande Guerre, son catalogue pouvait déjà s’enorgueillir d’auteurs tels que Hauptmann, Thomas Mann, Emil Ludwig, Hermann Hesse, Hofmannsthal, Schnitzler ou encore Walter Rathenau. Outre les romans et les recueils de poésies que publiait Fischer, nombreuses de ces grandes plumes collaboraient également au sein de la Neue Rundschau, revue trimestrielle fondée en 1890, financée par Rathenau, véritable vitrine de la maison Fischer Verlag et que Fischer lui-même envisageait comme une réponse allemande à la NRF française. En janvier 1914, impressionné par sa rigueur et son talent littéraire, Fischer misa beaucoup sur Robert Musil. Il le débaucha en rééditant tout d’abord son premier roman Törless, paru à Leipzig en 1906, puis Noces dans la foulée, recueil de deux nouvelles paru à Munich en 1911. Fischer s’engagea plus encore en lui confiant la direction de sa Neue Rundschau. Cette décision, s’il elle peut se voir comme le fruit d’un emballement trop soudain, fut en réalité prise sans excitation particulière ; la collaboration fut cependant de très courte durée et laissera à Fischer le souvenir d’un amer fiasco. Musil, pour sa part, ne tira aucun bénéfice notoire de son passage chez Fischer. Cette courte expérience d’éditeur lui apporta malgré tout une opportunité qui allait compter : c’est en effet dans les bureaux de Fischer Verlag qu’il eut l’occasion de rencontrer en personne Walter Rathenau, personnalité dont on sait à quel point elle fut marquante pour lui, puisqu’en l’intégrant par la suite dans L’Homme sans Qualités sous les traits du personnage de Paul Arnheim, Musil produira certaines des plus grandes pages qui feront sa renommée mondiale.

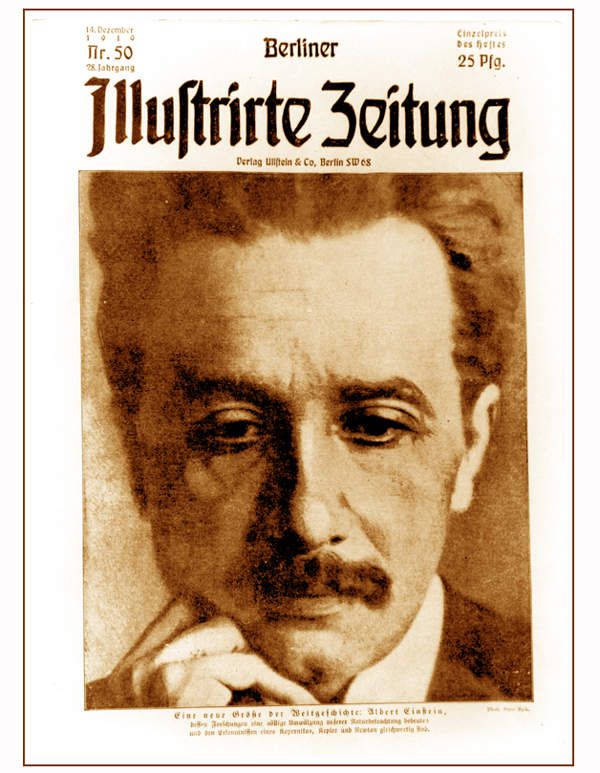

Cette rencontre avec Rathenau eut lieu le 11 janvier 1914, alors que Musil venait d’investir depuis peu son bureau d’éditeur au sein de la maison Fischer. Il est même probable que Rathenau fut la première grande personnalité que Musil rencontra dans le cadre de son nouvel emploi. Il connaissait bien évidement la renommée du patron de l’A.E.G., auteur à cette époque de plusieurs articles retentissants et de livres à succès. Rathenau était en réalité connu de n’importe quel Allemand et sa réputation, qui faisait de lui l’un des plus importants magnats d’Europe, dépassait depuis plusieurs années déjà les seules frontières de l’Empire. Venu dans les bureaux de Fischer pour parler avec ce dernier de la réception de La mécanique de l’Esprit, son dernier livre, Rathenau tomba par hasard sur le nouveau directeur de la Neue Rundschau. La rencontre impromptue de ces deux esprits qui s’opposaient en tout ne déboucha bien entendu sur aucune suite. Musil témoigna de ce moment avec une ironie et un dédain féroces dans son journal : « Dr W. Rathenau : un merveilleux costume anglais. Gris-clair avec des rayures foncées bordées de petits points blancs. Étoffe chaude, confortable et pourtant extrêmement souple. Bombement fascinant de la poitrine; plus bas, flancs plats. Crâne légèrement négroïde. Phénicien. Le front et le devant de la calotte crânienne forment un segment de cône, puis le crâne – après une petite dépression, un rebord – s’élève vers l’arrière. La ligne pointe du menton-extrémité postérieure du crâne forme un angle de près de 45° avec l’horizontale, accentué encore par une petite barbe en pointe (qui fait plus menton que barbe). Petit nez busqué, hardi. Lèvres en arc, proéminentes. J’ignore à quoi ressemblait Hannibal, mais j’ai pensé à lui. Il dit volontiers : Mais mon cher monsieur, en vous serrant affectueusement le haut du bras. Habitué à accaparer aussitôt la conversation. Doctrinaire sans cesser d’être grand seigneur. On fait une objection : Sans doute ; je vous concède volontiers cette hypothèse, mais... Il dit (et là il m’est apparu comme le modèle de mon grand financier dans la scène de l’hôtel) : Par le calcul, dans la vie des affaires, vous n’obtenez absolument rien. Si vous êtes plus malin que l’autre, vous ne l’êtes qu’une fois ; la fois suivante, il se concentre et vous roule. Si vous avez plus de pouvoir que lui, la fois suivante ils se mettent à plusieurs et ont plus de pouvoir que vous. En affaires, c’est avec l’intuition seulement que vous obtenez l’avantage ; si vous êtes un visionnaire et ne pensez pas au but, si vous ne vous dites pas : Comment vais-je m’y prendre maintenant pour être malin ? ». On peut imaginer que Musil s’était efforcé de ne pas mettre à jour ses véritables sentiments dans ce portrait : en allant porter un regard sur les nombreuses pages qu’Elias Canetti lui a consacré dans ses mémoires, on se rend compte à quel point l’aversion que portait Musil aux grands écrivains – formule de dédain qui lui était chère lorsqu’il entendait parler de littérateurs trop médiatiques à son goût, tels que Thomas Mann ou Rathenau – était quasiment maladive. L’affaire le mettait plus hors de lui encore lorsque ces grands écrivains avaient le malheur d’être tactiles. Tous les témoignages de ses contemporains en attestent, Musil était une personnalité austère et sévère, méprisante au point de ne considérer aucun écrivain de son temps digne de le surpasser en rigueur ou en talent ; on ne lui connaissait de fait que très peu d’amis. On s’étonnera dès lors du choix de Fischer de lui prêter un rôle de dénicheur de talents pour relancer la Neue Rundschau. Fischer, Rathenau et Moritz Heimann (le célèbre lecteur et bras droit de Fischer) n’avaient pas mesuré, lorsqu’ils prirent collégialement la décision d’engager un nouveau directeur, à quel point Musil fuyait comme la peste les mondanités, la jeunesse avant-gardiste et les cercles littéraires les plus en vues. La recension de La Mécanique de l’Esprit que Musil signa dans le premier numéro dont il avait la charge fut probablement le premier symptôme qui leur signifia une erreur de jugement.

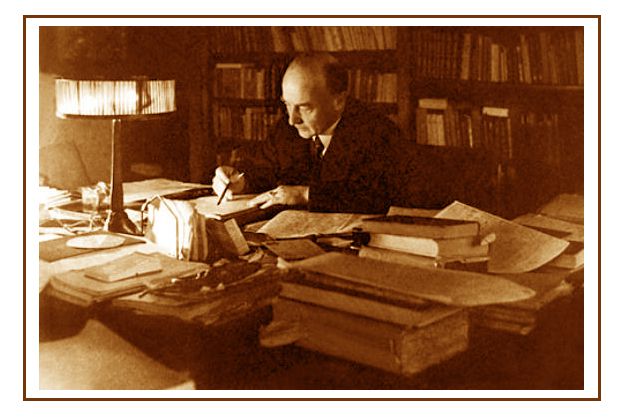

Musil s’accorda trois pages pour critiquer l’essai de Rathenau, il le fit de façon si condescendante, en reprochant notamment à son auteur de manquer de rigueur logique, de privilégier l’analyse binaire et d’être incapable d’entendre la complexité du monde, que cette critique reste, à ce jour encore, l’une des plus sévères que connut cet essai. Le magnat, dont les dons qu’il octroyait à Fischer participaient à financer le salaire de Musil, en fut absolument abasourdi, et Fischer, désemparé, dû s’en excuser. Dès le mois d’avril 1914, Moritz Heimann s’obligea à sortir de sa réserve en faisant part à son patron des manières peu respectueuses du nouveau directeur de revue envers les auteurs qu’il contactait. Heimann fut en effet le premier témoin des tendances conservatrices de Musil qui ne cessaient de se confronter avec les valeurs de la nouvelle génération littéraire. L’auteur futur de L’Homme sans Qualités se mit ainsi à dos en moins de temps qu’il ne le faut pour le dire toute une part de l’avant-garde germanophone. Dans son journal, il écrira vingt-cinq ans plus tard : « La passation du pouvoir à la jeunesse que j’étais censé encourager ne me plaisait pas ». Musil se fit pourtant du mal et tenta à maintes reprises de convenir à sa tâche. Dès ses prises de fonction à la tête de la Neue Rundschau, il repéra dans la revue Arkadia de Max Brod, parue six mois plus tôt, la nouvelle d’un jeune praguois inconnu. Par l’entremise de Brod qui lui fournit l’adresse de ce jeune auteur particulièrement farouche et peu sûr de lui, Musil envoya un courrier dans lequel il signifiait son intérêt de recevoir de sa main un texte nouveau. Il reçut quelques semaines plus tard un manuscrit titré La Métamorphose mais, trop long pour être présenté tel quel dans la revue, Musil se refusa de demander les coupes qu’ordinairement Fischer réclamait. L’affaire ne donna aucune suite et Musil, que Heilmann considérait comme le pire organisateur qui soit, oubliera d’en prévenir l’auteur. Le texte fut publié l’année suivante, en octobre 1915, dans la revue Die weißen Blätter (Les Feuilles blanches) d’Erik Ernst Schwabach, dirigée à l’époque par René Schickele. Deux ans plus tard, en pleine guerre, Musil de passage à Prague, rendit visite au jeune auteur de La Métamorphose. Aucun témoignage de cette rencontre ne nous est parvenu, Musil n’en faisant mention nullement mention dans son journal, tandis que Kafka se borna quant à lui à écrire à Félice, sa fiancée de l’époque, à la date du 14 avril 1916 : « Aujourd’hui Musil est venu me voir – tu te souviens de lui ? –, il est lieutenant dans l’infanterie, malade et néanmoins en fort bonne condition ». Cette entrevue ne donna aucune suite et jamais les deux auteurs ne reprirent contact. Tout juste Musil se contenta-t-il de repasser par Brod pour lui faire part de nouvelles propositions, qui là encore, n’aboutirent jamais.

Les éditions Fischer réussiront toutefois à obtenir l’œuvre de Kafka dans les années 50, bien après la mort de son fondateur, en 1934.

À lire : Robert Musil, tout réinventer de Frédéric Joly, Le Seuil, 2015.

commenter cet article …